La Firenze perduta, vista con gli occhi dell’esule

Remo Bodei, “Corriere della Sera”, 2004

Dante incontra il trisavolo Cacciaguida e ripercorre la storia della città corrotta, un tempo «sobria e pudica»

Paradiso, Canto XV

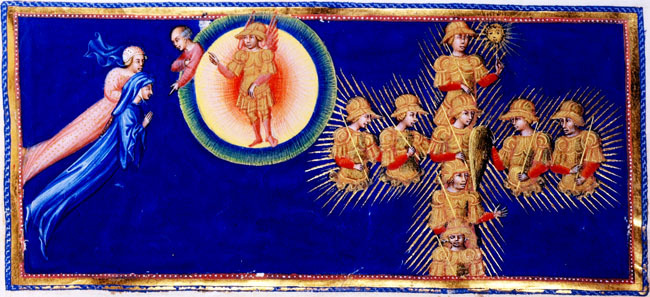

Dal quarto cielo degli spiriti sapienti Dante sale al quinto di Marte, dove gli si manifestano gli spiriti militanti: coloro cioè che combatterono per la fede. È di nuovo uno spettacolo di luci. I beati si dispongono con il loro splendore a dare forma a una croce al cui centro appare l’immagine di Cristo. I «lumi» si muovono, si incrociano e «nel congiungersi» scintillano più intensi, mentre si ascolta una «melode» che «rapisce» e «innamora» Dante. Al poeta era apparso, nel canto XIV, ancora fra i sapienti, Salomone che gli aveva spiegato come la vista sensibile si trasforma nell’esperienza mistica. Qui, nel cielo di Marte, gli va incontro Cacciaguida che riporta il pensiero del poeta alle miserie della terra. (gdr)

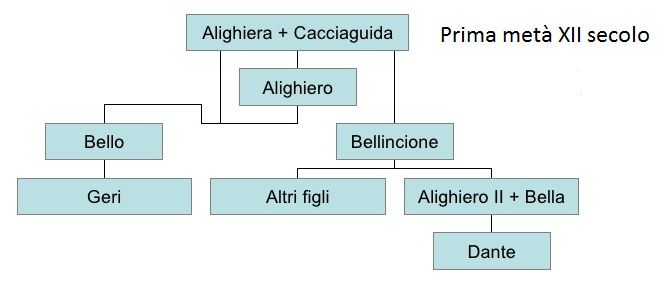

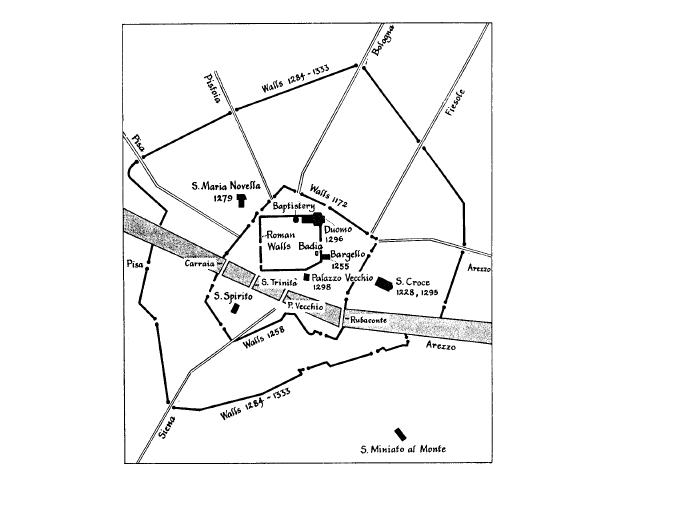

Dante presenta il suo viaggio nell’aldilà come un percorso che conduce non solo «al divino dall’umano / all’etterno dal tempo», ma anche «di Fiorenza in popol giusto e sano» (Paradiso, XXXI, vv. 37-39). Firenze raffigura, dunque, l’Anti-paradiso, la personificazione della corrotta e conflittuale Città terrena contrapposta alla giusta e redenta Città di Dio. Nei canti XV e XVI del Paradiso il ripudio del luogo natale, così come si è trasformato nel tempo, appare nel poeta reciso e senza appello e il confronto con la Firenze del passato serve come pietra di paragone per sottolinearne l’attuale degrado morale. Dante ha sperimentato a lungo le ferite e le lacerazione prodotte dalla guerra civile. Ha conosciuto una sofferenza e una miseria mai disgiunte, però, dalla tenace speranza in un possibile riscatto, dalla fiducia nell’avvento di un imperatore capace di riportare in questo mondo un sufficiente grado di giustizia, concordia e pace, che alludano a quella pienezza raggiungibile solo fuori dall’«aiuola che ci fa tanto feroci». Firenze è, per eccellenza, la «città partita» (Inferno, VI, v. 60), divisa in fazioni, un concentrato della guerra civile che infesta le città e le regioni d’Italia e che Dante, oltre ad aver conosciuto di persona, riconosce nelle drammatiche scene della Pharsalia di Lucano. Le consorterie dominano la penisola, armano le famiglie l’una contro l’altra, trasformano le abitazioni dei potenti in case-torri, uccidono e bandiscono gli avversari politici, ne occupano o ne distruggono le proprietà. Nell’arco di poco più di mezzo secolo, nella sola Firenze si succedono diversi cambiamenti politici, che provocano ondate successive di esuli: nel 1248 vengono cacciati i Guelfi; nel 1251 i Ghibellini; nel 1260 di nuovo i Guelfi; nel 1266, dopo la battaglia di Benevento (e in maniera definitiva) i Ghibellini; nel 1301-1302 vengono banditi i Bianchi (tra il 18 gennaio 1301 e il 18 ottobre 1302 ci furono a Firenze 600 esuli). Si dimentica troppo spesso che nel 1302 Dante viene non soltanto esiliato, ma anche condannato al rogo come barattiere (assieme ad altre 14 persone) e che il 15 ottobre 1315, con i suoi figli, è di nuovo condannato a morte e alla confisca dei beni. La causa della corruzione del «bell’ovile» di Firenze, trasformato in «pianta» di Satana, è data dall’impetuoso sviluppo del potere economico della città, simboleggiato dal «maladetto fiore» (Paradiso, IX, v. 130), il fiorino d’oro, «moneta di riferimento» dell’epoca. L’aumentata potenza ha generato uno smodato desiderio di ricchezza, ha travolto e incattivito gli animi: «superbia, invidia e avarizia sono / le tre faville ch’hanno i cuori accesi» (Inferno, VI, vv. 74-75). Ma Firenze non è stata sempre così. Ne è testimone Cacciaguida, il trisavolo di Dante, che aveva partecipato, al seguito di Corrado III di Svevia, alla seconda Crociata — fallita nel 1147 — e che era stato nominato cavaliere dall’imperatore stesso (Paradiso, XV, vv. 139-141).

Il cielo di Marte, in cui Cacciaguida si trova assieme a quanti hanno combattuto per la fede, è nel Convivio anche quello che annuncia i rivolgimenti politici e che si manifesterà mediante «una grande quantità di vapori (…) in Fiorenza nel principio della sua distruzione» (II, XIV ).

L’incontro tra Dante e il suo antenato riproduce modelli classici: quello tra Enea e Anchise nei Campi Elisi (Eneide, VI, vv. 684-68) e quello auspicato da Catone il Vecchio con i propri avi (Convivio IV, XXVIII ). Il paradiso si presenta così come posto di riunione di famiglia, dove i giusti saranno ricevuti festanti da coloro che li hanno soltanto preceduti nella morte.

Ma, in questo caso, non si tratta soltanto di un semplice ritrovarsi tra consanguinei. Cacciaguida trasmette a Dante un preciso messaggio: indicare — attraverso il riferimento a una Firenze del passato, «sobria e pudica» — la necessità di impegnarsi per la rigenerazione dell’Italia. Il passato non costituisce perciò unicamente un oggetto di nostalgia e rimpianto, ma anche il pungolo per una memoria capace di risvegliare un latente futuro di giustizia.

A Firenze mancava prima lo sfrenato lusso del presente: le donne non si coprivano di belletto e gioielli; i cittadini più ragguardevoli giravano cinti «di cuoio e d’osso»; le figlie non facevano paura a padri preoccupati per la dote; la natalità era alta, perché la lussuria e le pratiche anticoncezionali erano ignote e i mariti non abbandonavano il letto coniugale per commerciare all’estero.

Ora, invece, «La gente nova e’ subiti guadagni / orgoglio a dismisura han generata, / Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni» (Inferno, XVI, 73-75). Da chi è formata questa «gente nova»? La cittadinanza del passato era «pura» sino all’ultimo artigiano, mentre ora — a causa dell’espansione economica e politica di Firenze — è contaminata dagli inurbati: «Ma la cittadinanza, ch’è or mista / di Campi di Certaldo e di Fegghine, / pura vedìesi nell’ultimo artista. // Oh quanto fora meglio esser vicine / quelle genti ch’io dico, e al Galluzzo / e a Trespiano aver vostro confine, // che averle dentro e sostener lo puzzo / del villan d’Aguglion, di quel da Signa, / che già per barattare ha l’occhio aguzzo!» (Paradiso, XVI, vv. 49-57). Chiunque conosca i dintorni di Firenze, potrebbe meravigliarsi di fronte all’animosità che Dante dimostra nei confronti dei villici, degli abitanti di paesi posti a poche decine di chilometri dalla città. E ancor più trovare «politicamente scorretto», soprattutto oggi, richiamarsi all’idea per cui «Sempre la confusion delle persone / principio fu del mal della cittade» (Paradiso, XVI, vv. 67-68). In realtà, oltre a riflettere i tradizionali pregiudizi dell’abitante della città nei confronti dei rustici, Dante vede in essi i tipici esponenti della mentalità mercantile, che cercano rapidi profitti in forma monetaria e sono mossi dai tre vizi capitali della «superbia, invidia e avarizia».

Il richiamo alla «commistione delle persone» come fattore di corruzione è, inoltre, un topos classico, che risale alla Repubblica di Platone e che, naturalmente, non ha nulla di «razzista». Quel che Dante condanna, riferendosi a determinate famiglie di inurbati, è propriamente quell’avidità di guadagno e di potere che accelera la corruzione e contribuisce a fomentare la guerra civile. D’altra parte, egli sa bene che il mutamento di condizione è inevitabile.

Il richiamo alla «commistione delle persone» come fattore di corruzione è, inoltre, un topos classico, che risale alla Repubblica di Platone e che, naturalmente, non ha nulla di «razzista». Quel che Dante condanna, riferendosi a determinate famiglie di inurbati, è propriamente quell’avidità di guadagno e di potere che accelera la corruzione e contribuisce a fomentare la guerra civile. D’altra parte, egli sa bene che il mutamento di condizione è inevitabile.

Famiglie e nazioni sono sottoposte alla Fortuna, intelligenza angelica delegata da Dio a permutare «a tempo li ben vani / di gente in gente, e d’uno in altro sangue» (Inferno, VII, vv. 79-80). Purtroppo, la Chiesa e l’Impero non contribuiscono più a frenare il declino verso il peggio, a indirizzare gli uomini, rispettivamente, verso la giustizia terrena e verso la felicità celeste. L’Impero, in particolare, non garantisce l’ordine e la pace, uniche condizioni in cui l’uomo — «compagnevole animale» (Convivio, IV, IV ) — può sviluppare le sue facoltà naturali e volgersi poi all’eternità (per inciso, Dio «non vuole ciò che contraddice l’intenzione della natura»: Monarchia, III, 2). Dopo il fallimento dell’ultimo, generoso tentativo di Arrigo VII di restaurare il potere imperiale, ogni speranza è, tuttavia, dolorosamente rimandata a un indeterminato avvenire.

Paradiso, Canto XVII

Profezia sul ‘900, il lungo secolo dei dissidenti

Giorgio Pressburger, “Corriere della Sera”, 2004

Dante vede il suo esilio.

E diventa così il precursore di poeti, artisti e scienziati costretti alla fuga

«Tu lascerai ogni cosa diletta / più caramente; e questo è quello strale / che l’arco dello essilio pria saetta. // Tu proverai sì come sa di sale / lo pane altrui, e come è duro calle / lo scendere e ’l salir per l’altrui scale» (vv. 55-60). Questi versi del diciassettesimo canto del Paradiso sono la profezia con la quale Cacciaguida, il trisavolo di Dante, morto nella seconda Crociata , gli predice il futuro esilio. Il trucco letterario è evidente, giacché quando il poeta scrisse quei versi, era già in esilio da un bel pezzo.

Quindi la profezia non era tale, era soltanto la descrizione amara e veritiera delle condizioni in cui Dante stava vivendo. Ma quei versi, oggi, di qualche anno oltre il famoso «secolo breve» chiamato anche Novecento, arrivano finalmente al segno, colpiscono davvero al cuore. Perché è stato proprio questo secolo appena passato a far provare a tanti poeti, scrittori, artisti, scienziati il dolore dell’esilio.

Mai prima del ventesimo secolo si è avuto un così massiccio esodo di artisti e pensatori, a causa di motivi puramente politici, che erano poi gli stessi per i quali Dante aveva dovuto lasciare la sua Firenze. Nel secolo passato, dalla Germania, dall’Austria, dall’Italia, dall’Ungheria, dalla Cecoslovacchia dalla Polonia, dalla Russia prese la strada dell’esilio «lasciando ogni cosa diletta» un’intera generazione di menti di prim’ordine, affrontando l’ignoto, la solitudine, la povertà ma in molti casi anche la benignità degli ospiti.

I versi di Dante scritti settecento anni fa, non ci parlano più soltanto del poeta fiorentino, del suo amaro destino, della sua solitudine, ma, stavolta lo si può ben affermare, «profeticamente » di noi, dei nostri padri, dei nostri nonni e bisnonni. Della nostra vita di uomini appartenenti al secolo che ha accumulato il 90 per cento del sapere umano di tutti i tempi. Anche in questo Dante è stato un grande precursore, e, chiunque abbia avuto un destino simile al suo, lo può testimoniare.

Sigmund Freud, Stefan Zweig, Béla Bartók, Arnold Schönberg, Aleksandr Solgenitsin, Marc Chagall, Giorgio de Santillana, Attilio Momigliano, Igor Strawinsky Vladimir Nabokov, Paul Celan, Ismail Kadaré, Sandor Màrai, sono soltanto alcuni nomi dei tanti che potremmo elencare qui: ma purtroppo la lista continua anche oggi, con tutto ciò che avviene nel mondo. Oggi, anzi, la condizione di esiliato, di fuoruscito, di straniero ovunque, di emigrato persino dalla propria lingua madre verso un’altra lingua, pare contrassegnare il destino dell’artista.

Quanto ai possibili antenati, se Dante è riuscito a risalire, nella propria famiglia, al trisavolo Cacciaguida, quanti di noi hanno dovuto scrutare penosamente il passato alla ricerca di documenti superstiti per sapere qualcosa dei propri parenti, fratelli, nonni, zii, bruciati ad Auschwitz in un forno crematorio, o gettati nell’Oceano in Argentina, o spariti in una guerra o in una rivoluzione africana o asiatica? Tutto questo ci fa tornare alla mente quella «profezia» contenuta nel diciassettesimo canto.

Ma ci sono altri due punti di quel canto che ci raggiungono come una freccia scoccata da vicino e non attraverso la distanza di sette secoli. Suonano il sessantottesimo e il sessantanovesimo verso del canto: «sì ch’a te fia bello / averti fatta parte per te stesso». Meditando su questi e sui versi precedenti che parlano della «compagnia malvagia e scempia» cioè stupida, dei compagni di esilio di Dante, ci viene da porci la domanda, per l’ennesima volta, e con urgenza, di quale sia il ruolo e la posizione dell’intellettuale e dell’artista nella società di oggi. Deve l’artista davvero stare «per se stesso» come approva Cacciaguida, oppure deve aggregarsi a uno o a un altro gruppo politico, diffondere l’ideale di questo gruppo, farsene guidare, nutrirsi di esso?

La storia del Novecento anche in questo è tragica. Quante menti sono state spente orrendamente, senza pietà nei lager nazisti, ma anche nei famosi gulag di epoca staliniana! Sacrificarli in nome di un ideale criminale come quello nazista, o dell’eternità della Storia, o del bene supposto di una classe sociale non è stato forse un delitto contro l’umanità?

E militare in silenzio, tacendo in buona o in cattiva fede, approvare tacendo, non è stato altrettanto colpevole? O farsi umile gregario per un tornaconto personale, in vista di future ricompense, accodarsi a partiti e gruppi solo per sentirsi protetti nelle proprie ambizioni, non è forse altrettanto vile se non proprio criminale? Farsi «parte per se stessi» come consiglia Dante, non suona, secondo me, come un’esortazione a mettersi da parte, «chiamarsi fuori» dalla propria epoca, anzi.

E’ un’esortazione all’indipendenza di giudizio, a un’appassionata, ragionata, attiva partecipazione ai moti del proprio tempo, sempre conservando però la propria autonomia di pensiero. Quanto a questo, invece, l’elenco, tra i nostri contemporanei, non sarebbe purtroppomolto lungo, ma sarebbe molto molto tragico, giacché chi ha agito così, spesso lo ha pagato con la vita. E qui viene il terzo punto. Verso la fine di questo celebre canto, Dante domanda al suo avo, al suo «vivo topazio» avvolto dalla luce della santità, se sia un bene ridire ai suoi contemporanei ciò che ha saputo nel suo viaggio spirituale, se non risulti per questi contemporanei un «sapor di forte agrume» sentire la verità.

E se invece lui, Dante, sarà soltanto un timido amico del vero, la posterità non lo dimenticherà forse per questo? Che cosa deve fare, allora? Cacciaguida a sentire questo argomento gioisce tanto che la luce in cui è avvolto aumenta all’improvviso. Così risponde a Dante: «Rimossa ogni menzogna, / tutta tua vision fa manifesta; / e lascia pur grattar dov’è la rogna».

Attraverso le parole che fa pronunciare al suo antenato, Dante incoraggia se stesso a dire sempre la verità, senza curarsi di coloro che ne saranno feriti, perché essi stessi alla fine ne trarranno giovamento. La verità! Grande questione! Possiamo essere sicuri del possesso della verità? La nostra febbrile creatività, l’arroganza dell’artista, la famosa hybris, parola greca mai tramontata, non può essere fonte di errori, di valutazioni sbagliate? Dante non si pone questo problema: si sente sostenuto dalla sua profonda, infallibile fede cristiana, attribuisce a se stesso quasi una missione profetica. Da qui deriva la forza irresistibile del suo poema.

Anche nel Novecento abbiamo avuto scrittori, poeti che si sono attribuiti questa forza, hanno esposto agli occhi del lettore il loro «io» dilatato all’infinito; la loro verità affermata con perentoria tracotanza. Non voglio fare paragoni, il lettore trovi tra i suoi autori i nomi di costoro. Ma quali sono stati i risultati? Il dilagare del nazismo, l’orrore dei lager, l’accusa dei sopravvissuti, e la fuga dei colpevoli «da un castello all’altro». Anche su questo punto dunque, c’è di che meditare.

Forse presagendo questo problema, un pensatore come Nietzsche ha cercato di «ritirare» tutto quell’immenso investimento che la filosofia occidentale ha fatto, nei secoli, sul concetto di verità. Un’ultima annotazione. Il terzo polo dell’incontro in Paradiso di Dante con il suo antenato, è Beatrice. È lei che incoraggia il poeta a mandar «fuor la vampa » del suo desiderio e rivolgere al suo trisavolo domande circa il futuro (vv. 6-7). Quale enigma questo personaggio di donna, che dopo settecento anni fa ancora parte «dell’immaginario collettivo», quanto o forse più di qualunque mito dell’Antichità? Esistono intere biblioteche scritte su di lei.

Ma il «secolo breve», il secolo dannato per guerre e delitti, ha pur partorito personaggi femminili che possono a buon diritto assurgere a simboli della più alta potenzialità intellettuale e spirituale del nostro tempo. Bastino tre nomi: Edith Stein, Simone Weil e Rosa Luxemburg. Non possono assolvere la nostra epoca dagli orrori,marappresentano pur sempre un vanto, un irrinunciabile tesoro per l’intera umanità.